札幌の中心部から少し西へ足を伸ばすと、豊かな自然と深い歴史が交差する「北海道神宮」があります。私はこの神宮周辺を、季節を問わず散歩するのが好きです。特に開拓使の足跡を感じながら歩くと、いつもの風景が違って見えてきます。

今回は、北海道神宮を中心に円山公園まで歩くルートをご紹介しながら、札幌の歴史や地理についても少し触れていきたいと思います。

北海道神宮のはじまりと、島義勇の思い

北海道神宮が創建されたのは1869年(明治2年)のことでした。明治天皇の勅命によって、北海道の開拓と守護を祈るために「開拓三神」が祀られました。

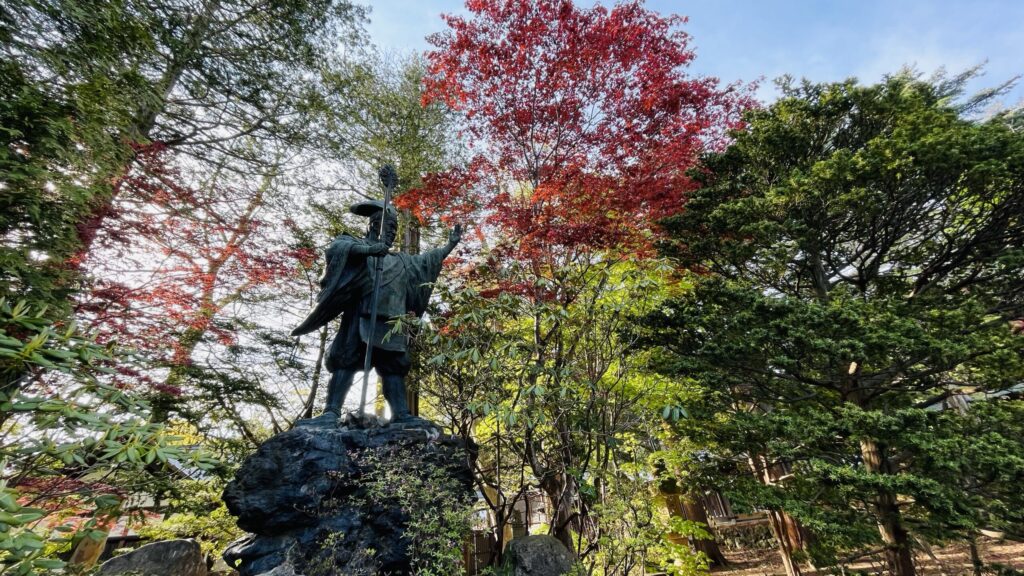

この場所を選び、神社の建設を主導したのが「開拓使判官:島義勇(しま よしたけ)です。彼は佐賀県出身の武士で、当時未開の地であった札幌を都市として整備し、「碁盤の目の都市設計」を実施した人物として知られています。

神宮の敷地内にある「開拓神社」には北海道の開拓に貢献した先人たち(37柱)が祀られており、島義勇もそのひとり。参拝しながら、彼らがどんな思いでこの地に立ったのかを想像すると、日常の散歩がより深い体験になります。

地理からみる「なぜこの場所だったのか」

まだ未開の地であった札幌。島義勇は、10年前から篠路(しのろ)に住んでおり土地に詳しいという「早山清太郎」の導きで、円山周辺を見てまわったといわれています。

三方を山に囲まれ、眼前には広大な平野が広かっている・・・

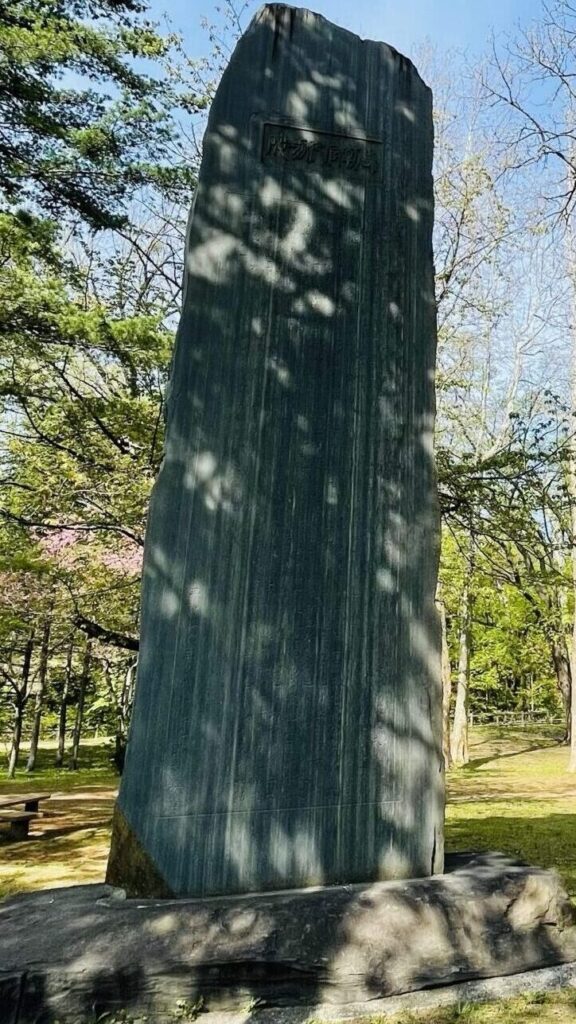

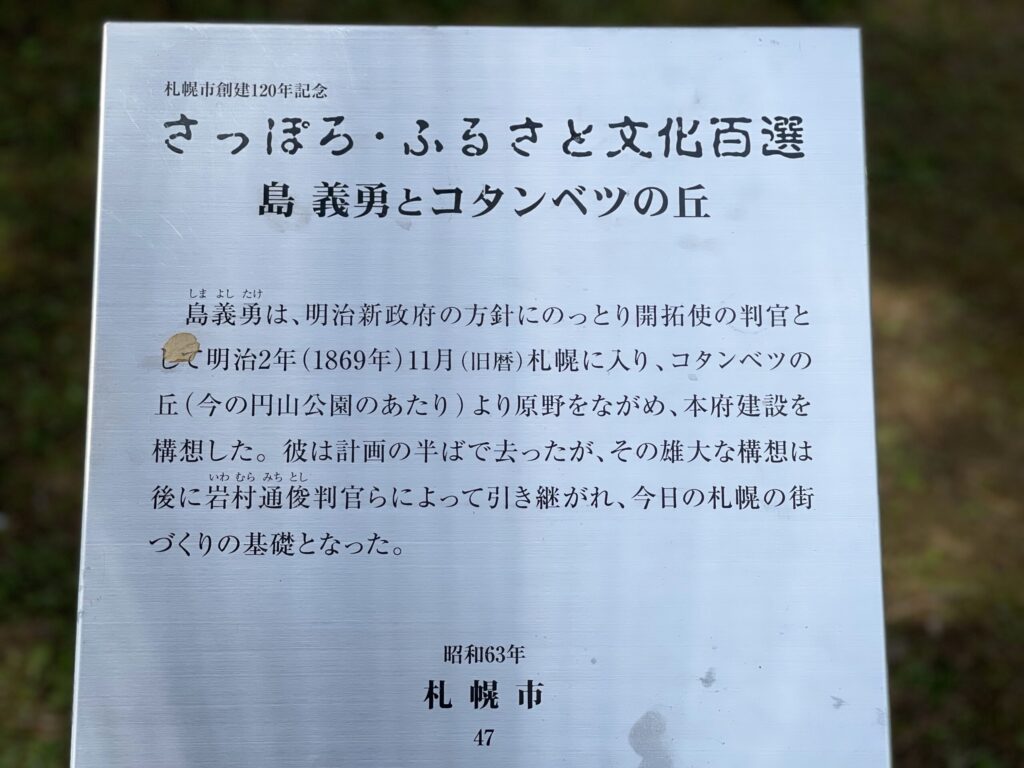

このときに実際に眺めた場所というのが、「コタンベツの丘」と呼ばれる小高い場所です。しかし、正確な場所は確定されておらず、北海道神宮〜円山公園のあたりという説が有名です。なお、円山公園と円山(標高225m)のあいだを通る通称「裏参道」わきに高さ8mの大きな碑があるのですが、写真のように説明書きがあります。

そして、北海道神宮の第二鳥居(北一条通側)からは、神社山(標高237m)を正面に見ることができます。明治30年(1897年)に札幌神社(のちに北海道神宮へ改称)の所有地となったことから神社山と呼ばれ親しまれているんですね。

散歩コース:北海道神宮〜円山公園〜円山原始林ルート

私のお気に入りの散歩コースは、地下鉄円山公園駅から西へ約10分ほど歩いて北海道神宮で参拝し、円山公園内を散策してから裏参道を渡り、円山原始林の木道散策。写真を撮りながら1時間半くらいのコースです。

参拝の後は円山公園の中を流れる「円山川」沿いに歩き、川によってできた河岸段丘を見たり、池でくつろぐ鳥を見たり。

北一条通を西に走っていると円山公園と神宮のあいだで勾配が急になっているのは、この円山川によってできた河岸段丘の高低差が関係しています。

そして円山公園を南北に横切り、裏参道方面へ移動します。

裏参道を横断して動物園方向へ行く手前に見えてくるのがここです。

円山登山ルート(裏参道側)入口です。今回は登らず、この右手にある木道を歩いていきます。

木道の入口に赤い看板・・・

木道の脇には「円山川」が流れています。写真は上流側から下流側を見たところです。

途中、シダが青く茂ってきている様子や、鳥のさえずり、円山川の水音など、本当に癒される場所です。杉の木がたくさんあるのは、開拓時代ここに養樹園といってさまざまな木を試験的に植え、寒い土地でどのような木が育つのかを調べる目的で植えられたものです。

木道もゴールに近づいてきました。

ここを進むと円山動物園です。

自然に癒されながら1時間半の散歩。

なかなか運動した気がします(笑)

まだ書きたいことはありますが、しつこくなりそうなのでこの辺で。