札幌に眠る、もうひとつの開拓の物語

北海道神宮の境内にある「開拓神社」の隣に「札幌鑛霊神社」があります。その小さな社殿は、北海道開拓において鉱業という産業の裏で命を落とした人々を静かに慰めています。

多くの人が目にすることの少ないこの場所には、北海道の近代史に欠かせない“鉱山”の記憶が刻まれているのです。

背景:鉱業とともに歩んだ北海道

明治以降、北海道は国内屈指の鉱山地帯として急速に開発が進みました。石炭や金、銅など、豊富な資源を求めて各地で採掘が行われ、多くの労働者たちがこの地に集まりました。

しかし、採掘現場は常に危険と隣り合わせ。事故や災害により、多くの命が犠牲となったことも事実です。札幌鉱霊神社は、そうした“表には出ない歴史”に向き合うための場所として設けられました。

札幌鉱霊神社のはじまり

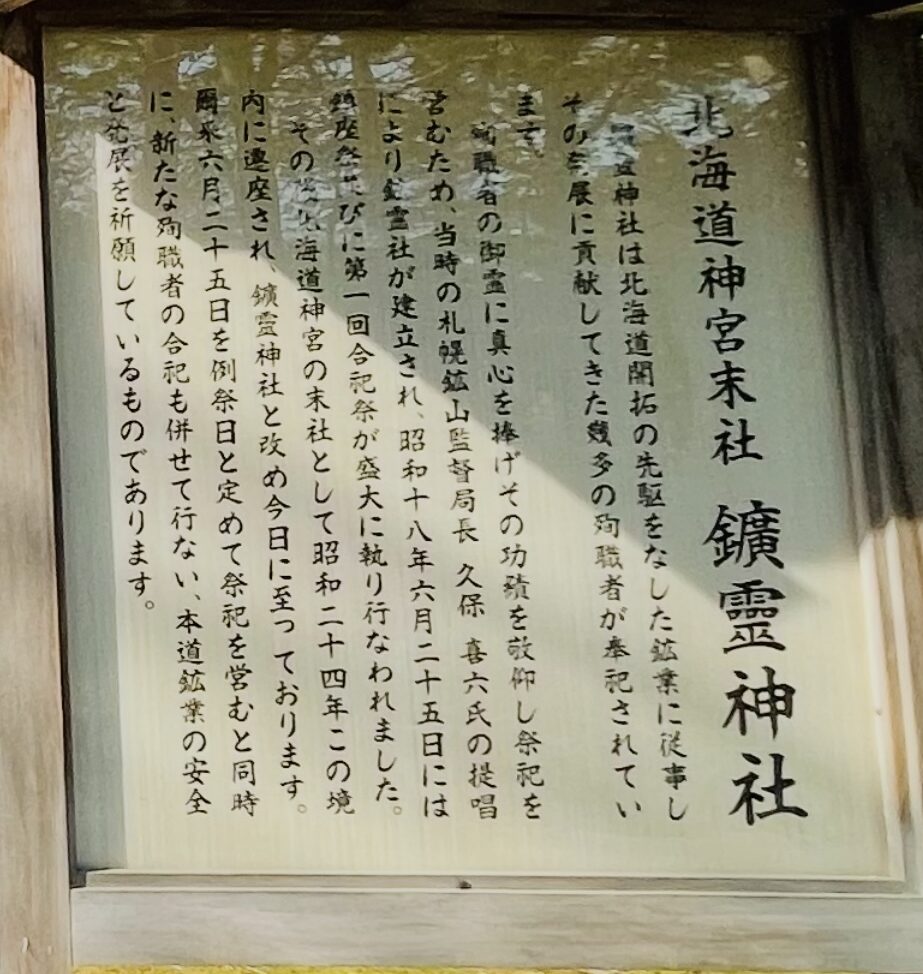

鑛霊神社は他移動開拓の先駆をなした鉱業に従事しその発展に貢献してきた幾多の殉職者が奉祀されています。

殉職者の御霊に真心を捧げその功績を敬仰し祭祀を営むため、当時の札幌鉱山監督局長 久保喜六 氏の提唱により鑛霊社が建立され、昭和18年6月25日には鎮座祭並びに第一回合祀祭が盛大に執り行われました。

その後北海道神宮の末社として昭和24年この境内に遷座され、鑛霊神社と改め今日に至っております。爾来6月25日を例祭日と定めて祭祀を営むと同時に、新たな殉職者の合祀も併せて行ない、本道鉱業の安全と発展を祈願しているものであります。

(読みやすく数字の表記を変えています)

開拓使判官:島義勇による札幌のまちづくり構想をもとに、こうして多くの職人さんたちの努力や犠牲によって形づくられた街。

明治〜大正〜昭和〜平成〜令和と、札幌の街はまだまだ進化していきます。

この先の札幌市を見ることができるとしたら、先人たちはきっと大喜びしてくださるでしょうね。

ご利益と信仰のかたち

この神社は「商売繁盛」や「合格祈願」のような一般的な願掛けの場ではなく、「労働安全」「災害除け」など、現場で働く人々の無事を祈ることに主眼を置いています。

鉱業関係者はもちろん、建設やインフラといった危険を伴う業種の人々が、毎年の祭事や個人の参拝を通して祈りを捧げています。

何もない原野だった札幌の土地に、道路や建物などができるまでに血の滲むような努力をされた多くの方たちへ、あらためて心のなかで敬礼をしたいと思います。

例祭と慰霊のひととき

札幌鉱霊神社では、毎年6月25日に例祭が行われます。この日は、亡くなった鉱山従事者たちの霊を慰め、静かに手を合わせる日です。

神職による厳かな祭事の後、関係者や一般参拝者が玉串を捧げ、それぞれの思いを胸に祈ります。派手な催しこそありませんが、その静寂の中にこそ、深い敬意と哀悼が込められています。

アクセス

地下鉄東西線円山公園駅 2番出口から地上へ。

ケンタッキーのある交差点を円山公園に向かって進みます。

円山公園に入ったら道なりにまっすぐ進むと階段の先に公園口鳥居が見えてきます。

公園口鳥居をくぐり、そのまま進むと左側に開拓神社・鑛霊神社・穂多木神社の順に並んでいます。